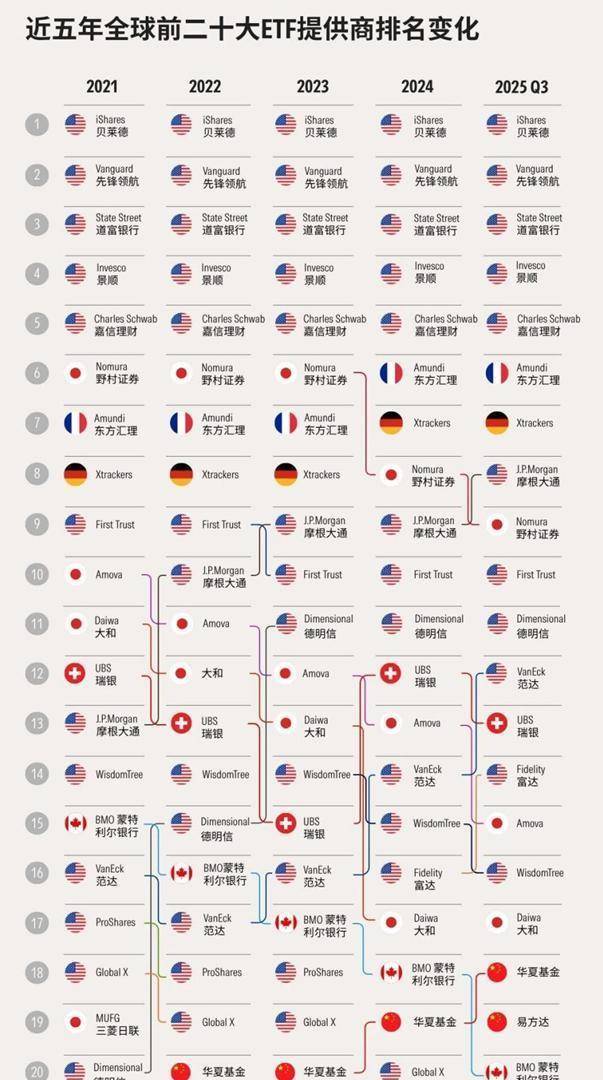

2025年按交易量排名的Top加密货币交易所- 官方推荐ETF巨头崛起排名节节攀升投资价值大爆发

交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行晨星公布榜单那晚,华夏基金办公室灯还亮着,屏幕上是Q3排名和净值曲线,团队里有人低声念出数字,话里藏着不安与期待。

2019年,那些科技主题ETF在清晨上线,发起申购的队伍绵延,产品经理回忆时只说了几句简短的话,像是在念经,后面是长时间的等待与检验。

2004年上证50ETF首发当天,交易大厅里有人拍手、有人沉默,记账员在纸上划去一行又一行数字,简单的动作像是一枚时间的印章,记录着一个市场开始成形的瞬间。

2022年,华夏首次进入全球二十强,公告发出后,办公室里有人倒吸一口气,但随即有人叹言,这只是开始,国际排名背后还有更长的路要走,行业数据成为桌面上的新宗教。

同一时间段内,中国境内ETF总规模约5.5万亿元,超越日本成为亚洲第一,这一数据由Wind在9月末统计,投研人员把它挂在墙上当作战旗,讨论外资进来的节奏与策略。

早在2005年,华夏成立独立量化团队,这被内部视为基石之一,量化经理口述的项目记录显示,他们从那时起便试图把规则写进程序,程序又把规则回传给市场,循环往复。

华夏内部的决策会议被几位离职人员概述为“投研与产品并肩”的例会,会议纪要里有谁提出什么时间、为何调整样本的痕迹,这些痕迹帮助他们把指数从抽象变成可交易的产品。

有人提出过对某些行业指数的修正建议,比如中证红利样本量问题,这类沟通记录留存在推演表里,指数公司据此调整样本,调整之后的资金流向被交易所的申报系统一一捕捉。

在场景中,ETF经理的桌面往往放着几份不同的持仓表与申购单,面前的屏幕显示着被动与主动策略的对照,这些被动工具并非简单复制,而是逐步吸收主动投研的信号,完成一种“互相赋能”的转化。

华夏的产品线只ETF,基金半年报显示其持仓客户数为374万人,这些数字在公司年会上被重复多次,像是自我确认的仪式,背后是持续的客户运营和渠道拓展。

某日走进一家第三方代销平台,业务员翻开产品手册,指着几只明星ETF说起申购高峰,现场的排队场景和申购量的曲线相互印证,数据在现实里变成了动人的节拍。

规模的积累并非偶然,宽基产品如上证50ETF、沪深300ETF长期稳居前列,这些“压舱石”式产品在牛熊转换时扮演稳固基座的角色,资金在这些大盘ETF里流动,显示出显著的防波堤效应。

在华夏的投研室里,讨论常常围绕着指数样本的构成与权重调整进行,投研人员用行为事实替代议论,他们指出哪些公司应被纳入、哪些应被剔除,会议记录里没有高调的宣言,只有反复的数表与试验。

但规模背后也有制度性的困境,市场参与者常提及的流动性错配与指数治理问题在多个场合被提出,监管文件和指数公司修订记录显示,既往规则并非一成不变,而是在实践中被不断调整和试错。

在一次对外宣讲中,华夏高管提到“乐高式”资产配置的概念,他们强调要把资产设计成细颗粒度的模块,文稿和PPT档案保存着多个产品组合的回测曲线,这些曲线被用来说明产品如何在不同市场情境中互补。

产品设计之外,客户教育与服务被视作长期主义的延伸,公司在投教方面投入资源,推出小程序与组合模块,这些服务的使用数据能在后台统计中找到,用量与留存率成为评估效果的直观指标。

跨境资金的进入并非一朝一夕,外资通过特定渠道布局中国核心资产的脚步稳健,境外产品如CNQQ被用作连接工具,申购申赎记录里的时间戳显示出外资对时点的敏感与策略性布局。

在全球ETF市场,“马太效应”依旧存在,Top3机构掌控着大部分份额,晨星与行业数据构成了外界认知的参考框架,华夏的进步在这种结构中显得尤为引人注目,但也意味着未来的竞争更为激烈。

华夏的例子折射的是中国资管业的集体命题,规模、投研、产品生态与长期主义不是单一公司的专利,而是行业向外扩展时必须面对的组合问题,这些命题在政策、市场与投资者行为之间反复求解。

走出基金公司,夜色下的交易所显示屏在闪动,数字牵动着无数桌上的人心,像是在提醒所有参与者,规则与秩序会随着参与的扩大而被重塑,变革是渐进的,也是被数据一步步逼出的现实。

风险提示仍被摆在每份产品说明书的首页,市场有风险的句子在法规文本中显得机械而必要,现实则更复杂,个体在数字的浪潮中做决策,制度与教育需要并行,才能真正减少盲从与泡沫的形成。

回到那个夜晚,办公室的屏幕终于归于平静,名单上位次上升是一种可庆的结果,但翻开更远的地图,仍有未走完的路径,华夏的案例是一则行业注脚,提示着一个时代的命题正在被一步步撰写。返回搜狐,查看更多